受診案内

CONSULTATION

診療受付

マイナ保険証によるオンライン資格確認を行っています

- 窓口

- AM 8:30~12:00、PM 2:15~6:00

- 休診日

- 木曜日・日曜日・祝祭日・土曜午後

- 順番予約

- iTICKETにて受付順番の予約が可能です。

AM 8:45~11:30、PM 2:30~5:30

iTICKETはこちらから

外来受診について

OUTPATIENT

外来担当表について/2024年1月より下記の担当となります

| 医師 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 午後 | ||||||

| 院長 | × | ○ | ○ | ○ | 休診 | × | ◇ |

| 小野江元 | ○ | ○ | ○ | × | 休診 | ○ | ◇ |

ご注意ください

- 水曜日の午後は小野江元医師の大学外来のため不在となります。

- 土曜日(◇)の外来担当医師につきましては、お知らせに掲示いたします。お電話でもお問い合わせ可能です。

診察時に必要なもの

- 保険証、老人医療症、労災保険の書類、他院からの紹介状など(以下、『被保険者証など』と明記します)

- 診察券(再診の方)

保険証について

- 毎月1回、最初に来院した日に『被保険者証など』の確認をおこないます。

- 受付に提示して下さい。

- 保険扱いは『被保険者証など』を提出いただいた日からになります。 よって、保険証などの無い場合は、医療費の全額が患者様の負担となりますので忘れずにお持ち下さい。

- 『被保険者証など』が新しくなった場合や、内容の変更があった場合には受付時に提示して下さい。

受付について

-

1.来院されましたら

受付にお声がけ頂き「被保険者証など」を提示して下さい。

- 再診でお越しになる際には、診察券をご持参下さい。

- はじめての方や分からないことがある方は受付にお問い合わせ下さい。

-

2.順番が来ましたら

お名前をお呼びしますので診察室に入り受診して下さい。

- 検査はそれぞれ機器のある場所で行いますので医師・看護師の指示に従ってください。

-

3.診療や検査が終わりましたら

ソファーにお掛けになってお待ち下さい。お会計窓口よりお名前をお呼びします。

提携病院について

当院では連携登録医制度により、下記の病院と連携しています。

治療の難しい手術などの場合、患者さんをご紹介しています。

おもな診療内容

MEDICAL CONTENTS

地域のかかりつけ医として、幅広い検査・治療を行っています。

-

斜視

ふつうに物を見ているときは両眼が見ようとする方向に向いていますが、片方の眼で物を見ているとき、反対側の眼が違う向きを見ている状態です。

子どもの2%程度に見られ、眼の位置によって内斜視、外斜視などがあります。また、日によって変化する斜視もあります。

原因としては、筋肉や神経の異常、遠視、片方の眼の視力が悪い場合などが挙げられますが、詳しい検査が必要です。 -

弱視

子どもの目は生まれてから発達していきますが、何らかの理由で発達が遅れた状態を「弱視」といいます。弱視は近視のようにメガネの使用ですぐ見えるようにはなりません。

原因は、遠視の場合が多いのですが、斜視やその他の病気(白内障、網膜の病気など)によっても起こります。 -

子どもの目の心身症(心因性視力障害)

心身症とは日常生活における心理的、社会的ストレスにより、体のどこかに不調が出てしまう状態です。

近年は、目に悪い所見が見られないのに視力が低下したり、近視・乱視のメガネをかけても見えにくいという小中学生が増えています。心因性の場合は、様子を見ていると治る子どもも多いのですが、カウンセリングが必要な場合や、ほかの目の病気が見つかるケースもありますので、眼科での診察を受けてください。 -

屈折異常

いわゆる近視・遠視・乱視のことです。通常は、遠方からの光が眼に入ったとき、網膜面上でピントが合うのですが、近視では眼球の前に、遠視では眼球の後ろにピントが合ってしまいます。乱視では、光の方向によって屈折力が異なるため1点で結像しません。

近視は凹レンズ、遠視は凸レンズ、乱視は円柱レンズで矯正します。なお、老眼は調節力(ピントを合わせる力)の低下した状態であり、屈折異常ではありません。 -

ものもらい

「ものもらい」は正式な病名ではなく、一般にまぶたが痛くて腫れている状態を指します。まぶたにばい菌が付いて炎症が起きる「麦粒腫」が多く、炎症の強くない「霰粒腫」や「腫瘍」のケースもあります。人に感染することはありません。

「ものもらい」の呼び名の由来は「人から物をもらうと治る」という昔の伝承から来ているようです。地域によって「めばちこ」「めいぼ」「めもらい」などさまざまな呼び方があります。 -

結膜炎

アレルギー性、細菌性、ウイルス性などの原因があり、充血、目ヤニ、涙、かゆみ、まぶたの腫れなどの症状が起こります。花粉症は季節性のアレルギー性の結膜炎の一種で「花粉症結膜炎」と呼びます。また、アレルギー性結膜炎は、コンタクトレンズが原因で起こることもあります。

ウイルス性の結膜炎は、非常に伝染力が強く、家族・学校・職場で感染する恐れがありますので十分な注意が必要です。 -

白内障

白内障は、加齢に伴い、眼の中のレンズ(水晶体)が白く濁って見えにくくなる病気ですが、若い人でもアトピーや眼内炎症によって発症することがあります。

初期段階では、晴れた日の屋外がまぶしく感じたり、眼がかすんで霧がかかったように見える、ものが二重三重にだぶって見える、ぼやけて見えにくい、などの症状が現れますが、進行すると視力低下が顕著になります。

眼底検査、細隙灯顕微鏡検査、角膜内皮細胞検査などで白内障であることが分かった場合は、定期的に受診して検査を受けましょう。

日常生活に支障が出る場合は手術によって治療します。 -

日帰り白内障手術

当院では、日帰り白内障手術を行っております。

ものがかすんだり、まぶしさを感じて日常生活に支障が出ている方は、手術による治療が有効な場合がございます。

気になることがございましたら、お気軽に医師にご相談ください。 -

緑内障

緑内障は、視神経が傷んで視野に異常を起こす病気で、40歳以上の20人に1人がかかっているとされています。また、日本での失明原因のワースト1の病気でもあります。

おもな症状は視野の一部が見えなくなる視野欠損ですが、初期ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときにはかなり進行していることも少なくありません。眼圧が高くなると損傷を受けた視神経が圧迫されるため、治療は、点眼薬によって眼圧を低下させ、視神経障害を抑制させますが、近年では、日本人には眼圧が正常でも視野異常をきたす「正常眼圧緑内障」も多いことが明らかになっています

視野の欠損は元に戻すことができないため、早期に治療を開始することが大切です。 -

網膜剥離

「網膜」とは眼内の内側を裏打ちしている膜のことで、像を写すフィルムの役目を果たしています。その網膜が眼球からはがれ、視力が低下する病気が「網膜剥離」です。

網膜剥離は加齢や網膜症などの一部の病気、事故などによるショックから起こり、網膜の小さな裂け目を放置しておくと眼球内の水が裂け目に入り込み、網膜がはがれていってしまいます。

治療は、網膜に穴の開いた状態でとどまっている場合はレーザー光凝固を行いますが、剥離に進行した場合は手術が必要です。 -

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性は欧米では成人の中途失明の主要な原因です。日本でも高齢者の増加や生活習慣の変化で患者が増加してきています。日本では男性の方が多く、加齢にともなって増加します。加齢黄斑変性には滲出型、萎縮型がありますが、日本では滲出型の方が多いです。

滲出型は脈絡膜新生血管という異常な血管が脈絡膜から網膜色素上皮の下あるいは網膜と網膜色素上皮の間に侵入して網膜が障害される病気です。滲出型は急激に進行することもあり時期を逃さない治療が必要です。萎縮型は進行は緩やかですが良い治療がありません。

脈絡膜新生血管の発生には血管内皮増殖因子(vascular endothelial growth factor:VEGF)が関係していると考えられており、VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法があります。当院でも必要な場合は抗VEGF薬注射を行います。 -

糖尿病網膜症

「糖尿病網膜症」は糖尿病の合併症によって起こる眼の病気で、緑内障とともに、成人してからの失明原因の上位に挙げられます。その症状は、網膜に出血や白班が表れ、視力が低下するもので、さらに進行すると大出血や網膜剥離を起こし、失明に至ります。

治療においては、糖尿病自体の内科的コントロールが最も重要ですが、眼科では必要に応じてレーザー治療やステロイド眼内注射、抗VEGF薬注射を行います。

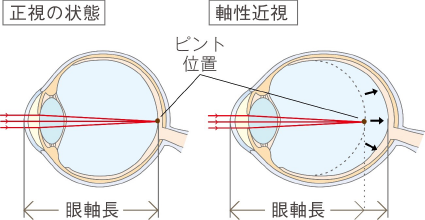

近視・低濃度アトロピン点眼薬による近視進行抑制治療

近視とは目の中に入った光のピントが、網膜というカメラのフィルムにあたる組織よりも前の位置で合っている状態のことをいいます。近視は眼球が前後に楕円形状に伸びてしまい(眼軸が伸びる)ことで生じることがあり、一度眼軸が伸びてしまうとそれが戻ることは基本的にはありません。

近視の原因には遺伝的な素因の他に近用作業等の環境的な要素もあるといわれています。

当院では近視の進行抑制を目的として、低濃度アトロピン点眼治療を行っています。

1.治療の目的及び内容

本治療は、低濃度アトロピン点眼液を点眼することで、小児の近視進行を抑制することを目的とするものです。低濃度アトロピン点眼液発売前の臨床試験において、点眼を行わない場合に比べて、小児の屈折値の進行や、眼軸長の伸びを抑制することが確認されました。

本治療は、近視の進行を抑えることを目的としていますが、完全に近視の進行を止めることはできません。また、この治療は視力を回復させるものではありませんので、その点をご理解ください。したがいまして、本治療を行った場合でも、近視の程度に応じて眼鏡等での視力矯正が別途必要となります。

2.治療法および治療に要する費用、期間・頻度

低濃度アトロピン点眼液による治療は自由診療(公的医療保険の対象外)です。検査・薬剤費用は全て自由診療となります。そのため、保険診療と同日に行うことはできません。投与中、低濃度アトロピン点眼液が原因と考えられる副作用について治療が必要になった場合も、すべて自由診療となります。

(1)治療に用いる薬剤:低濃度アトロピン点眼液

1日1回1滴 就寝前に点眼します。

(2)治療スケジュール・費用

検査後、適応と判断されれば治療開始となります。副作用等がなく、治療継続に問題なければ、定期的に効果をモニタリングします。初回診察後、1-2週目に羞明(まぶしさを感じる)、霧視(かすんで見える)等の副作用がでていないか確認します。その際に問題がなければ初回から1か月後に受診いただき、3回目の治療以降は3か月毎の定期的な通院が必要で、眼軸長の伸長速度がおさまるまでは治療を継続することが望ましいです。

| 治療スケジュール | 費用(税込) |

|---|---|

| 初回 |

診察・検査費用(2,200円)+点眼薬費用

検査項目:視力、眼軸長、瞳孔径、細隙灯顕微鏡 |

| 2回目(初回から1〜2週後) |

診察・検査費用(1,100円)

検査項目:瞳孔径、細隙灯顕微鏡 |

| 3回目(初回から1か月後) |

診察・検査費用(2,200円)+点眼薬費用

検査項目:視力、瞳孔径、細隙灯顕微鏡 |

※受診毎に、診察・検査費用及び点眼薬費用が必要となります。

点眼薬費用

- 0.025%低濃度アトロピン点眼液 4,000円

- 0.01%低濃度アトロピン点眼液 3,300円*1

*1は国内未承認薬であり、当院では初回に0.025%アトロピン液を処方しますが、0.025%アトロピン点眼液で副作用がでてしまった場合に限り、*1を使用することがあります。当院で使用している点眼液はシンガポールのEye-Lens社で製造されたものを個人輸入しております。同一濃度の成分で国内で承認されている点眼薬はありません。副作用としては羞明、アレルギー性結膜炎等があります。未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済の対象にはなりません。

主な副作用・危険性

主な副作用として、羞明(まぶしく感じる)、霧視(かすんで見える)があります。他に、視力障害、頭痛 、眼瞼湿疹が起こることが報告されています。

また、治療を途中で中止すると、近視が急激に進行する可能性があります。これらの症状、その他にも何らかの異常が現れた場合には、直ちに医師にご相談ください。

問合せ先

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

小野江眼科 TEL:045-335-2171

検査について

CHECKUP

広範囲にわたって検査が可能です。

画像をもとに、分かりやすく説明するよう心がけています。

- 視力検査

- 眼圧検査

- 視野検査(動的視野検査・静的視野検査)

- 眼底検査

- 眼底三次元画像解析検査(OCT)

- 細隙灯顕微鏡検査

- 緑内障スクリーニング検査(FDT)

- 眼球運動検査(Hessスクリーン検査)

- 両眼視検査(WAC)

- 視力スクリーニング検査(スポットビジョンスクリーナー)

交通のご案内

ACCESS / MAP

所在地/神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子町1-12

-

電車でお越しの場合

- JR横須賀線保土ケ谷駅西口より徒歩2分

- 相鉄線天王町駅より徒歩10分

-

バスでお越しの場合

- 横浜市営バス 帷子町会館前バス停より徒歩1分

- 横浜市営バス 保土ヶ谷駅西口バス停より徒歩2分